ADVERTISEMENT

デザイナーには、どうしても譲れないルールがある。その最たるもの? それはディテールである。一見すると些細で、他では効率やコストカットのために見落としてしまうようなことでも。パリのファッションハウス、エルメスは、非常に優美に製作され、贅沢な価格で販売されるが、例えば、手を抜いていると言われることは決して無い。だからこそ、2012年にスリム ドゥ エルメスのデザインを始めたとき、多くの時計メーカーが気に留めないようなものにもこだわった。それがタイポグラフィだ。

当時、エルメスのアーティスティック・ディレクターであるピエール=アレクシィ・デュマ氏とクリエイティブ・ディレクターのフィリップ・デロタル氏は、デザイナーのフィリップ・アペロワ氏に、スリムコレクションのダイヤルに特別なディテールを加えることを打診した。他のエルメスの時計と同様に、この時計にもブランドの特徴であるセリフ体のロゴが採用されている。また、 スリム ドゥ エルメスのダイヤルのために特別に作られたミニマルな数字も特徴的だ。

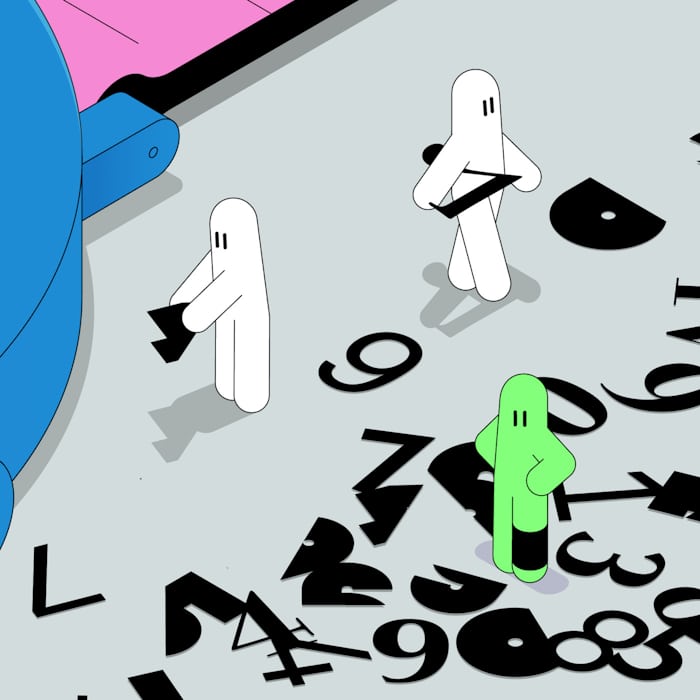

エルメスのチームと協力して、アペロワ氏は鋭利なナイフで二分されたような数字をデザインした。 “2”の丸みを帯びたエッジ部分は角のある尾部の上に浮かび上がり、“8”の2つの細い円はヘアラインのような切れ目よって分けられている。文字を極限まで削ぎ落とした、囁くようなフォントだ。「私は非常に慎重にアプローチしました」とアペロワ氏は言う。「軽快感を出すために、それぞれの数字の形をゆっくりと減らしていきました」。アペロワ氏は数字を1つ1つ手で描き、その形にエルメスの視覚的言語を吹き込むことに気を配った。それは、彼の言葉によると、冷静で、モダンで、時代を超越したものだった。「円、三角、曲線、ダッシュなど、数字を描くのに使える形の数を制限して、制約を設けました」と説明する。「それぞれの数字は、小さな切り込みを入れた連続した線で描かれています。カットは目を惹くだけでなく、それぞれの数字を要素に還元し、沈黙を可視化するのです」

時計のタイポグラフィに対するエルメスのアプローチは、非常に詩的なものだ。実際には、ダイヤルにわざわざカスタムメイドの文字を作る時計メーカーはごく少数であり、減少傾向にある。多くの場合、時計ブランドは、ダイヤルの限られたスペースに、既製のフォントを押し込んで使用している。例えば、パテック フィリップは、ITC(International Typeface Corporation、ニューヨークで設立されたタイプメーカー)のアメリカン タイプライター(American Typewriter)やエイリアル(Arial)を高級モデルに採用している。フランスのベル&ロスは、1980年に作られた遊び心のある書体、イソノーム(Isonorm)を多くの時計の数字に使っている。ロレックスはガラモンド(Garamond)を少し変えてロゴにした。また、オーデマ ピゲは、時計のカスタムメイドに代わってタイムズ ローマン(Times Roman)を引き伸ばしたものを使用している。

時計メーカーが、ワープロや看板、新聞用に作られた書体を使用していることは、時計デザインの中心的なパラドックスを浮かび上がらせる。この小さな機械は、最もエレガントなソリューションを複雑な構造の下に隠しているが、最も目につく構成要素のひとつであるタイポグラフィ=文字デザインは、しばしば後回しにされている。

時計の世界では、タイポグラフィの細部に対する関心が低いため、書体デザイナーは大変だ。ゴッサムやマーキュリーなどの有名なフォントをデザインしたジョナサン・ホフラー氏は、「これまでに行われてきた選択は非常にアナーキーなものでした。そして、6万5000ドル(約700万円)の時計にジェットスキーやスポーツドリンクに使われているのと同じ書体が使われているといったことがあるのです」。 2019年、ホフラー氏は、時計のレタリングの黄金時代に倣った書体、デシマル(Decimal)をデザインした。彼は、ヴィンテージウォッチのダイヤルに同じような個性的な文字がよく使われていることに気づき、デシマルを考え始めたのだ。

ダイヤルを作るのは、物理的にも大変な作業だが、ダイヤルのレタリングも例外ではない。ダイヤルの文字はタンポグラフィーと呼ばれる方法で印刷される。タンポグラフィーとは、彫刻されたシリコンパッドからエナメルを凸状の時計のダイヤルに転写する工程だ。それは、例えば平らな紙にデジタル印刷するよりも複雑で正確さに欠けるため、小さくて骨の折れるキャンバスに文字を読みやすくするためには、構造上の工夫が必要になる。「私が最初に気づいたのは、どの時計の数字の4にも広い台形の開口部あり、これはキャラクターによってり多くのスペースを確保できるということです」とホフラー氏は言う。

ダイヤルを作ることができる職人が限られていたことと、製造上の制約から、例えば、18世紀にアブラアン-ルイ・ブレゲが考案したセミカリグラフィ文字のブレゲ数字のような、特定のレタリングスタイルに集約されていった。現在でも、セイコーやパテック フィリップなどの多くの時計のダイヤルにこの文字が使用されている。「70年代の終わり頃には、パテックやタイメックスを見ても、同じような表示があちこちで使われている状態でした」とホフラー氏は付け加える。「文化や価格帯を超えて、さらには国を超えて使われているのは驚くべきことです」。1980年代に、デザイナーが必要な大きさに引き伸ばしたり縮めたりできるデジタルフォントが現れてから、これらの状況は一変したとホフラー氏は語る。『ニューヨーク・タイムズ』紙で読んだのと同じ書体が、突然、腕時計にも使えるようになったのである。これは、時計のクラフツマンシップにとってはともかく、効率性にとっては好都合だった。

今日では、オーダーメイドのレタリングは期待されるものではなく、例外的なものだ。だからこそ、ブランドが特別な努力をすることは称賛に値する。例えば、シャネルは2016年に発売されたムッシュラインのためにカスタムメイドの数字を作成した。洗練された実用的な数字がダイヤルの縁に沿うように配置され、ジャンピングアワーには同じフォントがより大胆に、より大きく使用されている。シャネルのウォッチメイキング クリエーションスタジオのディレクターであるアルノー・シャスタン氏は、「構造的で、緊張感があり、厳格で、大胆で、デジタル数字の描画に呼応するようなタイポグラフィを求めました」と説明する。「私の目的は、シャネルの男性的な精神や、力強さと思慮深さという概念に基づいて定義されたエレガンスという、私のビジョンを示すタイポグラフィを作ることでした」

時計メーカーのレタリングは、既存の書体を採用するのが一般的だ。A.ランゲ&ゾーネは、レタリングを時計の特徴のひとつにしている。1994年のリニューアルでは、ロバート・ウィーキングがデザインした19世紀末の書体、エングレイバーズ(Engravers)を、同社のデザイナーが新しい書体のように作り直した。同様に、ドイツのミニマリストブランド、ノモス グラスヒュッテは、ほとんどの時計にセミハンドメイドのアプローチを採用している。ノモスのプロダクトデザイナーであるマイケル・ポール氏は、「デザインのディテールはモデルごとに異なりますから、既製の書体をそのまま使うのは私たちのデザイン精神にそぐわないのです」と語る。

例えば、ノモスのクラブコレクションでは、米国の州間高速道路の標識にヒントを得た親しみやすいサンセリフ書体のインターステート(Interstate)を使用している。ノモスのデザイナーはこの書体に手を加え、ストロークを太くし、数字の角にインクトラップを追加することで、このスポーティな書体がスーパールミノバのコーティングに対応できるようにした。「太い書体だからこそできることです」とポール氏は言う。「タンジェントでは、線が細すぎてできませんでした」。一方、タンジェントでは、バウハウスの伝統に基づいたミニマルな数字が採用されていた。ノモスのデザイナーは、ダイヤルのアラビア数字を細長くすることで、より直線的で合理的な美しさを表現した。

2017年に発売されたノモス グラスヒュッテ クラブ・ネオマティック。

2017年に発売されたノモス グラスヒュッテ タンジェント・ネオマティック39・シルバーカット

微妙な書体の調整でも、時計の価値を高めることができる。しかし、カスタムレタリングに全面的に投資しているブランドは、カスタムレタリングを、時計のデザインにおける際立った要素として捉えている。「タイポグラフィである以上に、ムッシュー・ウォッチの特徴なのです」とシャネルの決断を語るシャスタン氏。 時計には、品質と熟練を伝えるための何十ものより複雑なディテールがあることは間違いない。しかし、タイポグラフィは、その時計がどのように認識されるべきかを示す、シンプルで強力な視覚的手段なのだ。そのため、既存のタイポグラフィを使用することによって、クラフツマンシップの理想を時計の最も目につく部分に広げる機会を逸しているとホフラー氏は言う。「Microsoft Wordを開いて書体を選び、それに合わせて文字を入れればいいという考え方は、とても恐ろしいものです。おそらく、最も簡単にできることだからこそ、恐ろしいのだと思います」

著者のリズ・スティンソン(Liz Stinson)氏は、AIGA(American Institute of Graphic Arts、アメリカン・グラフィックアーツ協会)が発行する「Eye on Design」のエグゼクティブ・エディター。デザインに関する記事は、「Wired」、「Curbed」、「Gizmodo」、「Architectural Digest」、「The Wall Street Journal Magazine」などにも掲載されている。

Illustrations by Francesco Muzzi

話題の記事

オーデマ ピゲがホワイトセラミック製のロイヤル オーク フライング トゥルビヨン オープンワークを製作し、幸運な数名はすでに手にしている

Business News リシュモンがボーム&メルシエを売却

In-Depth ウブロ ビッグ・バンの衝撃を軽視すべきではない