ADVERTISEMENT

Watch of the Weekでは、HODINKEEのスタッフや友人を招き、好きな時計とその理由について説明してもらう。今週のコラムニストは、「The Moth」のベテランストーリーテラーであり、ベストセラーとなったオーディオメモワール『You Ought To Know Adam Wade』の著者だ。

私は1980年代から90年代前半にかけて、ニューハンプシャー州のマンチェスターで育った。私の家族はマンチェスターとフックセットの境界線上に住んでいたので、郊外の田園地帯という感じだ。いろいろな意味で理想的な子供時代だったが、周りにほかの子供があまりいなかったので、4歳年上の兄であり唯一の兄弟であるマットと一緒に過ごすことが多かった。

近所の子供たちは1ブロック先のランスロット通りに住んでいて、彼と同年代の子ばかりだった。感謝しているのは、兄がよく彼らと一緒に遊ぶときに誘ってくれたことだ。「アダム、ランスロット・ストリート・ボーイズに会いに行くけど、一緒に行かないか?」

私は言葉で答えずに、ただ飛び上がって彼の後を追ってドアから出て行った。夏の夜、ランスロット・ストリート・ボーイズの家具のついた地下室で、レッドソックスやセルティックスの試合をテレビで観戦したり、R.B.I.ベースボールをファミコンでプレイしたり、ドミノ・ピザをほおばったりしたことを懐かしく思い出す。

マットは高校生のとき、地元のスーパーマーケットでソーダの商品棚を担当する仕事に就いた。そこでは白いドレスシャツとネクタイの着用が義務付けられていた。私が母と一緒に買い物をするのが好きだったのは、そこに行くと、背が高く痩せた「Let's Dance」の頃の若いデビッド・ボウイのようなオーラを放つ兄がいたからだ。マットはシャンパンカラーのフォードのサンダーバードの窓を開け、カーステレオのカセットでピンク・フロイドの「Dark Side of the Moon」をかけ、私をドライブに連れていってくれた。助手席から彼のほうを見ると、彼はうなずきながらニヤリと笑う。私は「兄は世界で最もクールだ」と思ったものだ。

高校に入学する前の夏は、私にとってほろ苦い時期だった。というのも、この夏が終われば、兄やランスロット・ストリート・ボーイズは全員、大学へと旅立ってしまうからだ。私はそれまでのあいだ、楽しい時間を過ごそうとした。

その年の初め、母はマットの誕生日にスウォッチの時計をサプライズでプレゼントした。彼女はニューハンプシャー州のモールにあるフィリーンズ・デパートで働いていて、そこで買ったのだという。

それは、ダイヤルには大きな数字が表示され、赤と青のストラップが付いたとても芸術的な時計だった。彼と同じようにクールでヒップな時計だったのだ。当時の言葉で言えば、マットとスウォッチはお互いを最大限に引き立て合っていた。それはまるで、ピンボールマシンが大当たりしたかのようだった。ほとんどやり過ぎなくらいに。

マットはいつもそのスウォッチを身につけていた。右利きの彼は、いつも左手首につけていて、時計のストラップはブレスレットのようにゆるくなっていた。それが彼の好みだったのだ。

私はよく彼に「マット、そのスウォッチ大好きだよ 」と言っていた。彼は微笑み、私を見て「ありがとよ、アダム」と言ったものだ。

8月の下旬、マットが大学に行く前夜、私は彼が荷造りをしているベッドルームに入った。ダーラムにあるニューハンプシャー大学に行くのに車で45分しかかからないのに、当時はもっと遠くに行ってしまうような気がした。私は泣くのを必死に我慢していた。彼がいなくなると、とても寂しくなるからだ。

そして、彼がスウォッチをしていないことに気づいた。これは驚きだ。

私は戸惑いながら立っていた。そして「マット、君の時計はどこにあるの?」 と尋ねた。

まるで合図のように、彼はニヤリと笑ってポケットから時計を取り出した。「お前に持っていてほしいんだ」

「ああ、マット。それはできないよ」

「いや」と、彼は私の手にそれを置くと言った。「それは今からお前のだ。ほら、つけてみて」

私は興奮して震えながら、左利きなのに左手首につけた。

彼がつけていたように、私もルーズにつけてみた。

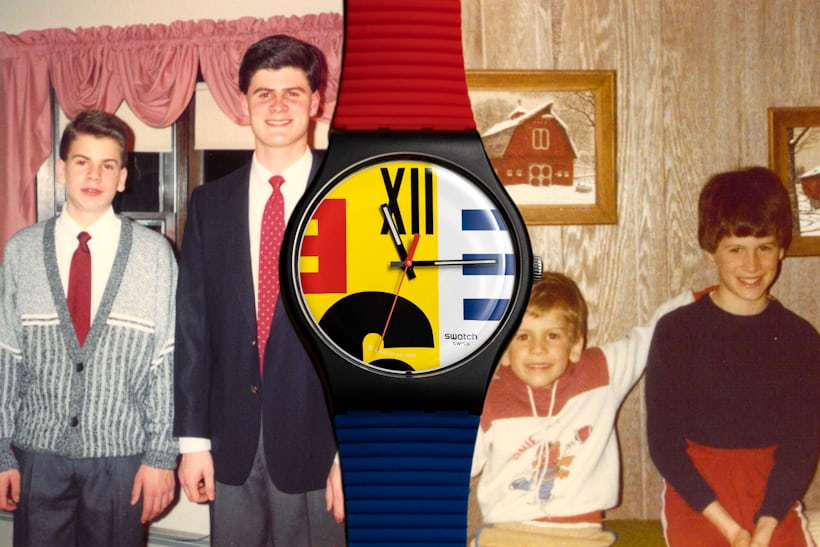

左端に写っているのがアダム、その隣が兄のマット。

私の高校1年目は非常につらかった。なじむのに苦労した。いじめられたことを蒸し返すのではなく、その年の個人的なハイライトをお話したいと思う。

私は秋のゴルフチームの控え選手だった。実際にプレーすることはなかったが、チームのために貢献した。試合中、私はTコーチの隣に立ち、Tコーチはクリップボードにチームの全選手のスコアを書き込んでいた。たまに「ウェイド、今何時だ?」と聞かれた。

私はスウォッチの時計に目をやり、正しい時間を伝える。

するとTコーチは私の肩を叩いて「ありがとう」と言うのだった。

それは私をとてもいい気分にさせてくれた。ゴルフの試合を見逃さなかったし、Tコーチに時間を聞かれてもあわてなかった。真のハイライトだったし、すべてはマットのスウォッチのおかげだった。

両親は私が兄に会いたがっていることや、高校ではクールになれないことを察し、私に何かいいことをしてくれようとしていた。2月の学校の休みにフロリダに旅行に連れて行ってくれたのだ。もちろん、スウォッチも一緒に。

オーランドに滞在した私たちは、週の初めにウィンターヘイブンという町に車を走らせ、レッドソックスのスプリングトレーニングキャンプを訪れ、選手たちのバッティング練習を見学した。

私は両親と一緒に観客席に座っていたが、ふと見ると、少し離れたところに座ってホットドッグを食べているがっしりした年配の男性がいた。それは、ソックスのゼネラルマネージャー、ルー・ゴーマン(Lou Gorman)氏だった。母が「何か声をかけてみたら」と言ったので、私は声をかけることにした。

「すみません、Mr.ゴーマン、あなたは野球界で最高のゼネラルマネージャーです」

彼は満面の笑みを浮かべて、「ありがとう、君。ところで」と言って、私の左手首にゆるくぶら下がっているスウォッチを指差し、「いい時計だな」と言ったのだ。

それは、とても素敵な瞬間だった。大物は野球チームの作り方を知っているだけでなく、かっこいい時計もよく知っていたのだ。

その旅行の最終日、私たちはディズニーワールドに向かった。朝からたくさんの乗り物に乗って、マジックキングダムでのランチは、チキンフィンガーを母と一緒に食べた。今でもディズニーワールドが頭に浮かぶと、あれを思い出してよだれが出てくる。

その日の終わりにスウォッチを見て、もうひとつだけ乗り物に乗る時間があるのを確認した。私は両親に、ピーターパン空の旅にもう一度乗れるかどうか尋ねた。私のお気に入りのライドだ。今までで一番空を飛んでいるように感じた。なんて素晴らしい乗り物なんだ!

駐車場に戻るモノレールのなかで、私は興奮していた。何時かなと思って下を見て、スウォッチが左手首にないことに気づいた。突然、胃のなかでこんな感覚に襲われた。時計バンドが緩すぎて、スウォッチがネバーランドに落ちてしまったに違いない。

私は泣き出してしまった。兄を失望させてしまったような気がして。「もう彼にあわせる顔がない」と私はべそをかいた。

両親は私をかわいそうに思ったのか、心配するなと言ってくれた。「家に帰ったらフィリーンズで新しいのを買ってあげるから」と母は言ったのだった。

さて家に帰ったが、大きな問題が起きた。母はそのスウォッチを見つけられなかったのだ。マンチェスターのフィリーンズにもなかった。ニューハンプシャーのほかのフィリーンズにも電話してみたが、見つからない。

最後の手段として、母はコネチカット州のフィリーンズで働いているスージーおばさんに電話した。スージーおばさんは私たちを15分ほど待たせた後、ようやく電話に戻ってきて、「ここにもないわよ」と言った。

私の目は涙で潤んできた。

「違うスウォッチを買うのは?」と母が提案した。

「違うのはいらないよ」 と私は言った。「あれは特別なんだ」

その夏、マットが大学から帰ってくるのが楽しみにはならなかった。 彼のスウォッチに何が起こったのか、話す勇気がなかったからだ。意外なことに、彼は尋ねてこなかった。たぶん忘れていたんだと思う。

何年も彼に隠してきた秘密。高校1年のときのフロリダ旅行以来、ずっと抱えていた重荷だ。その後もいろいろな時計を持つことになったが、いつも思い入れをもたないよう努力してきた。心を痛めるだけの価値を持たないように。

この22年間、私はスマートフォンを持ち歩いており、最近はそれで時間を管理している。実際に必要な時計は、数年前にヤードセールで手に入れたカシオの時計だけで、毎日の瞑想の時間に使っている。

そして今年の5月の深夜、ネットサーフィンをしていたら、何かが頭をよぎった。マットのスウォッチが頭に浮かび、“レトロ スウォッチ 時計(Retro Swatch Watches)”でググってみることにした。

驚いたことに、Swatch.comがその時計を再販していた! そう、あの時計、現在はREVIVAL SUOB171として知られている。

大人になった私は、本当に嬉し涙を流したのだ。脳裏に焼き付いていたスウォッチがパソコンの画面上に現れ、その瞬間、何年も何年も経験したことのないような幸福感に包まれた。

すぐに売り切れてしまうのではないかと心配し、私は財布からクレジットカードを取り出して購入した。

「購入確定!」

一週間後、それは郵便で届いた。私はニューハンプシャー州で子供の頃、クリスマスプレゼントを開けるようにワクワクしてパッケージを開けた。それを手にとった。絶対に外れないように、しっかりと左手首に装着した。右手を添えて深呼吸した。

新しいマットのスウォッチをいつも身につけるようになった。夜は一番上の引き出しに入れて、喘息の吸入器の横に置いて安全に保管した。正直に言うと、特に40歳から50歳の人たちからたくさんの褒め言葉をもらった。会話のきっかけにもなる。

今年の夏の初め、日曜の夜。私は兄のマットとFaceTimeをしていた。彼は現在、マンチェスターで教師をしている。私たちはお互いの都合のいいときによく話をするのだが、いつもFaceTimeを通してだ。

私はジャージーシティの新しいアパートで机に向かっていたが、彼はソファにもたれて寝そべっていた。彼の黒猫オジーが膝の上に乗っていた。

「いい夏を過ごそう、マット」と私は言った。その時、彼の古いCDプレーヤーから「Dark Side of the Moon」が流れているのがかすかに聞こえた。彼にはどうしても手放せないものがあるのだ。彼は個人的なノスタルジアを糧にしている。それが私たちのDNAなのだろう。

「ありがとう。言っておくけど、中学の数学を教えるのは簡単じゃないぞ」

「24年前から毎年6月になるとそう言っていたな」

それを聞いて彼は笑った。

「これで、これから数ヵ月はソックスに集中できる」と彼は言った。

そして、私が手首につけているものに気づいた。「わぁ、それって昔あげたスウォッチじゃないか?」

少し間が空いてしまった。私は何と言っていいかわからなかったのだ。

「何年も経っているのに、まだそれを持っているなんて信じられないよ」と彼は畏敬の念を表した。

私はあいだを置いて、兄に微笑みかけた。「本当のことをすべて話すよ......」

All images by Tiffany Wade.

スウォッチの時計の詳細は、スウォッチの公式サイトをご覧ください。

話題の記事

Hands-On 模倣物が溢れる世界でビュールマン デコンプレッション 02はまさにツールのためのツールだ

フレデリック・コンスタント、プロパデルリーグとの提携で初のスポーツスポンサーシップを締結

Introducing アスター+バンクス テラ・スカウトが登場