1943年まで商標登録すらしていなかったピアジェだが、時計師ジョルジュ・エドゥアール・ピアジェ(Georges-Édouard Piaget)がスイスのジュラ地方に工房を設立したのは、それよりはるか以前の1874年のことだ。ピアジェは創業以来、歴史の影に潜みながらスイスでもっとも高性能な機械式ムーブメントをひっそりと作り続けてきた。

しかし、社名をダイヤルに記すようになると、その状況は一変する。まもなくピアジェの贅を尽くしたスタイルは豪華絢爛な時代の代名詞ともなり、アンディ・ウォーホル(Andy Warhol)やジャクリーン・ケネディ・オナシス(Jacqueline Kennedy Onassis)、マイルス・デイヴィス(Miles Davis)、エルヴィス・プレスリー(Elvis Presley)などそうそうたる顔ぶれの著名人が身につけた。ピアジェは60年代から70年代にかけての、アメリカ上流社会の憧れの象徴だったのだ。

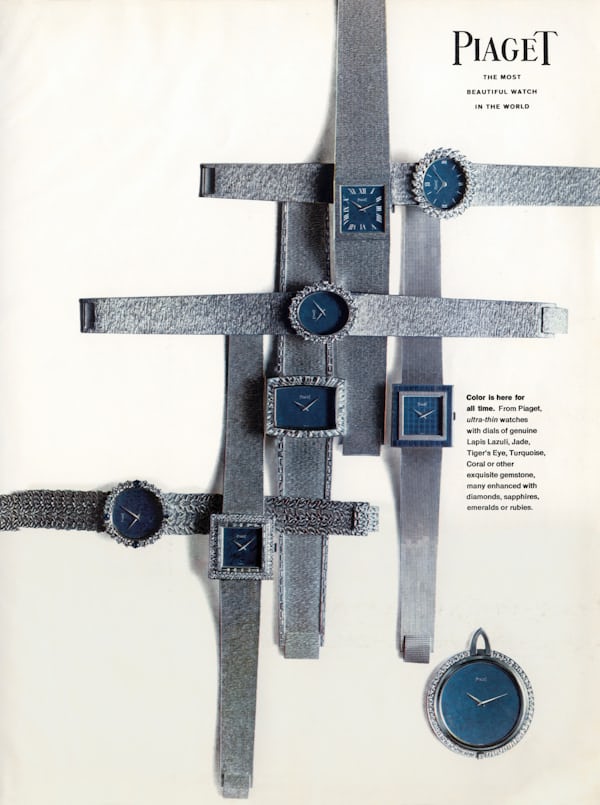

1970年のヴォーグ誌に掲載されたピアジェの広告。

最近では時計コレクター、ディーラー、そしてピアジェ自身さえも、誰もがこのブランドの黄金時代を復権させようとしているように感じられる。ディーラーやオークションハウスがヴィンテージ ピアジェのストーンダイヤルやポロを発掘するのと時を同じくし、ピアジェは現代のセレブの手首の上で再び目撃されるようになってきた。ピアジェの背後にある熱狂は、私にふたつの思いを抱かせた。ひとつは、これらの時計の多くが二束三文で販売され、より人気の高いロレックス、オメガ、カルティエの時計の下に埋もれて宝石店のケースに置かれていた時代(ほんの数年前)への追想。もうひとつは、アンディ・ウォーホルのシルクスリーンプリント作品よりも熱狂的人気を博したかどうかなんて気にならなくなるほど、ゴールドケースのヴィンテージ ポロが持つ無頓着な豪華さに対するある種の喜びだ。というわけで、私は大げさな熱狂には一切目をくれず、ピアジェの歴史に目を向け、それがピアジェの収集の現在と未来について何を物語るのかを確かめるべく筆を取ることにした。

1970年代ごろに見られたピアジェのスタイル。Image (and watches) courtesy of Mendel Watches

ピアジェは、ラグジュアリーブランドと認知されるはるか以前より、マニュファクチュールブランドとして存在していた。時計師ジョルジュ・エドゥアール・ピアジェは1874年、スイスのジュラ山脈にある家族代々の農場に最初の工房を構えた。ジェラルド・ピアジェ(Gérald Piaget)とヴァランタン・ピアジェ(Valentin Piaget、ジョルジュ・エドゥアールの孫)は、父の指導のもと、ピアジェを単なるマニュファクチュールではなく、真のラグジュアリーブランドにすることを決意する。1945年、ピアジェは故郷であるラ・コート・オ・フェ(La Côte-aux-Fées)に新しい工場を設立した。

これらの超薄型キャリバーにより、ピアジェは薄型時計を実現した。左ラグにくっきりと残るホールマークは、ケースが未研磨であることを窺わせる。

オフセットされたゴールド製ローターを特徴とするCal.12Pの外観。

1970年代のピアジェらしい、ラピスラズリダイヤルと超薄型のCal.12P搭載モデル。

このころからピアジェの超薄型キャリバーに対する鬼気迫る探求が始まり、Cal.9PとCal.12Pの誕生へと結びつくことになる。1957年、ピアジェは厚さわずか2mmの手巻き式Cal.9Pを発表。自動巻きであるCal.12Pは1960年に登場し、その厚さはたったの2.3mmで、オフセットされたゴールド製ローターを備えていた。また、ピアジェは他ブランドのパーツサプライヤーとして事業を構築してきたが、ここにきて本格的なビジネスの才覚を発揮し始める。まるでこれらの超薄型ムーブメントが創造の可能性をもたらすことを知っていたかのように、自社の時計専用ムーブメントとして採用したのである。そして、これらのムーブメントを非常に貴重なものと考えていたため、貴金属製ケースの時計にしか搭載しなかった。2016年にポロ S(“S”はスティールを意味する)が発表されるまで、ピアジェはフルステンレスのラインナップを発表することはなかったのだ。

「これらの超薄型ムーブメントはカラーやダイヤル、フォルム、そして新ムーブメントなど、新たな創造の可能性への扉を開いたのです」とピアジェのパトリモニー責任者、ジャン=ベルナール・フォロ(Jean-Bernard Forot)氏は言う。これまでの多くの小径ムーブメントとは異なり、これらの新しい超薄型ムーブメントは薄型で直径が大きく、ピアジェとそのデザイナー陣に芸術的表現のための余白を与えてくれたのだった。

ピアジェは、チェーンやシルクを扱った経験のあるファッション業界の職人を雇うことが多かったが、それはブレスレットの組み立てや金糸を編み込む作業に繊細な技量が求められるからであった。

60年代初頭、ピアジェはジュネーブにあった別の工房を統合することで、より垂直統合的なマニュファクチュールとして独自にゴールドを扱えるようになった。現在でも、ピアジェは自社でゴールドを加工している数少ないメーカーのひとつである。このことはピアジェがゴールドのエングレービング、ケース、ブレスレットを駆使し、現代のグランドセイコーよりもバラエティに富んだカタログを展開できたことを意味した。

ピアジェの広告からは、60年代と70年代に展開されたブレスレット、ダイヤル、ケースの多様性が窺える。

ピアジェほど、1960年代から70年代にかけての活気とエネルギーを時計に反映させたブランドはないだろう。そのわずか数十年前に誕生したばかりのピアジェは、ほかの古く封建的なスイスブランドにはないアプレゲール(戦後派)の若々しい魅力に溢れていた。ピアジェには期待という重圧がなく、まるでヒッピーたちのような自由な気風を謳歌していたのだった。

「ピアジェは常に装飾的であり続けました」とフォロ氏は言う。「ピアジェは時計の表現においてまだ歴史が浅かったため、時計のデザインを始めたときに伝統や過去に立ち返る必要がなかったのです」。そのため、より創造的な表現が可能になったのだ。フォロ氏によれば、ピアジェスタイルの絶頂期は70年代であり、紳士および婦人用ドレスウォッチを牽引する存在となることを選択した時期に符合する。

「ピアジェは決して複雑機構や精度を競うレースには参加しませんでした」と、フォロ氏。「ピアジェはジュエラーとして時計にアプローチしたのです」。確かにピアジェは超薄型キャリバーを追求したが、それすらもデザインのためだった。

まず登場したのはストーンダイヤルだった。カラフルなラピスラズリ(ブルー)、翡翠(グリーン)、オパール(オフホワイト)、マラカイト(グリーン)、タイガーアイ(ブラウン)などである。ピアジェのストーンダイヤルは厚さ1mm以下にスライスされていたため、信じられないほどもろく、加工が難しかった。このことが現代の時計コレクターにとってどのような意味を持つかは、後ほど説明しよう。伝統的に、カラーダイヤルはペイントやラッカーによって実現されてきたが、それらの方法ではどのダイヤルも同じように見えてしまう。しかし、10枚のラピスダイヤルは、そのどれもが違って見えるはずだ。フォロ氏は、この唯一無二の感覚がストーンダイヤルの高級感をさらに高めていると語った。

ピアジェの “スタイル・セレクター”は、顧客に多くの選択肢を与えた。

これはジャッキー・ケネディ(Jackie Kennedy)が選んだ時計であり、現在はピアジェのアーカイブに保管されている。

今日でも変わらず、ブランド各社はストーン素材を扱うことの難しさを語っている。2009年、リシャール・ミルはRM018で硬質なストーンダイヤルを試験的に取り入れた。RMの発表によると、製造工程で石が割れ続けたために、90%以上の不良率を記録したという。結局時計のローンチは2年遅れ、30本のみが製造された。一方のピアジェは、時計業界のF1を目指すRMに40年も先駆けた挑戦を行なっていたことになる。

当初、ピアジェはかなり小規模な経営にとどまっており、これらのストーンダイヤルの時計はほぼオーダーメイドに近いものだった。そのときのピアジェはダイヤルやベゼル、ブレスレット、ケース、仕上げの無限に近い組み合わせから顧客が自由に選べるカスタマイズサービスまで提供していた。やがてこの時計は、当時の富裕層や有名人に着用されるようになる。ジャクリーン・ケネディ・オナシス、ソフィア・ローレン(Sophia Loren)、エリザベス・テイラー(Elizabeth Taylor)、エルビス・プレスリーなど、そうそうたる顔ぶれだ。もちろんストーンダイヤルだけがブランドの目玉ではなかった。超薄型キャリバーは、ネックレスウォッチや極薄ウォッチ、コインウォッチなど、時間を知ることができるものになら何でも搭載されていた。

ピアジェの21世紀コレクションに属するネックレスと、ユニークピースであるゴールド製カフウォッチ。

これが、ピアジェが “ピアジェ・ソサエティ”と呼ぶものの形成につながる。ピアジェ・ソサエティとは、ピアジェの名だたるパトロンたちが、世界中の大都市でシャンパンとキャビアを片手に繰り広げる、私など招待されることのないような類のイベントである。これはスイスでエンジニアとしての訓練を受けたのち、宝石学を学ぶためにロサンゼルスに移住したピアジェの4代目、イヴ・ピアジェ(Yves Piaget)の功績によるところが大きい。スイスのジュラ地方の伝統に育まれながらも、ハリウッドの華やかなパワーを痛感していたイヴは、俳優やミュージシャン、アーティスト、アスリートをブランドのパトロンにすることのメリットを理解していたようだ。

「ピアジェファミリーは、アイコンを作ることではなく、スタイルを作ることに重点を置いていたのです」。

– ジャン=ベルナール・フォロ、ピアジェ パトリモニー部門統括責任者1967年、ピアジェはサルバドール・ダリ(Salvador Dali)とともに時計を製作し、彼の名を使用するようになった。ピアジェを好む芸術家は彼だけではなく、アンディ・ウォーホルは1973年にピアジェの時計を買い集め始めたが(少なくとも10本は所有していた)、彼がイヴ・ピアジェと出会うのはピアジェ・ソサエティの重要人物となった1979年になってからのことだった。

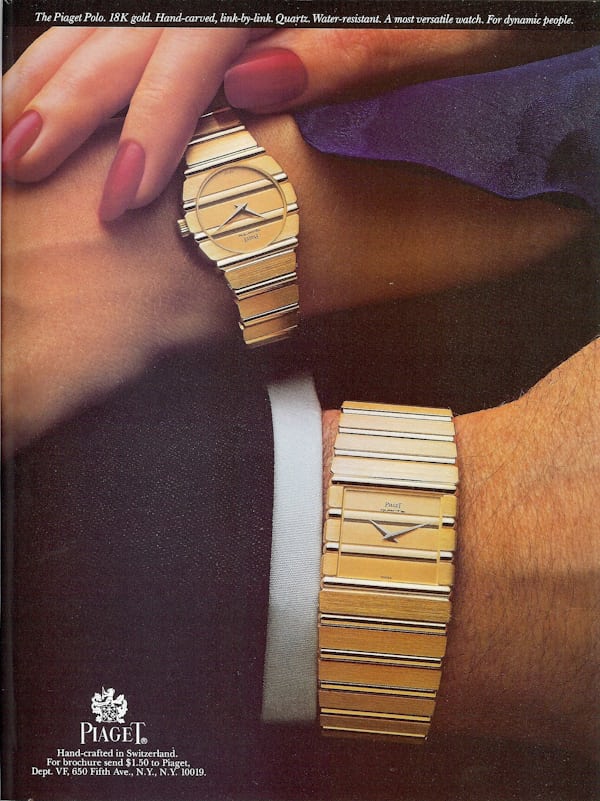

初期ピアジェ ポロのデザイン。ゴールドを贅沢に使用している。

アンディ・ウォーホルにゆかりのあるピアジェの財産のひとつが、ロレックス、パテック、その他18のメーカーと共同開発したクォーツムーブメント、ベータ21だ。これらのスイスブランドの多くは、厚みのあるがっしりとした時計にベータ21キャリバーを搭載していた。

「ピアジェはこのことに屈辱を感じていたようです」とフォロ氏は言い、超薄型時計製造というブランドの理念に反すると感じていたと説明する。「そこで、より薄い時計に見せるために、ケースに段差をつけりしていました」。

ラピスダイヤルのヴィンテージ ピアジェ、ベータ21。Image: courtesy of The Keystone

しかし、ピアジェはこの結果にまだ満足しておらず、独自のクォーツムーブメントの開発を開始。1976年に、Cal.7Pを発表した。これによりピアジェは1979年におそらくもっとも重要なモデルであるピアジェ ポロの発表に漕ぎつけたのだ。

ポロは70年代のラグジュアリースポーツウォッチの流行にのっとり、実にピアジェらしいデザインに仕上げられた。超薄型でブレスレットと時計が完全に一体化しており、貴金属のみを使用した“ジュエリーウォッチ”として当初から構想されていたという。紳士用も婦人用も同じデザインで、ピアジェ初のペットネームを持つ時計でもある。そのほとんどがクォーツムーブメントを搭載しているが、希少な自動巻きバージョンもあり、こちらは筋金入りのピアジェ愛好家にとっては聖杯のような存在となっている。

ピアジェは長いあいだ、エレガンスと贅沢のはざまにある絶妙な立ち位置に居場所を見いだしてきた。シャンパンとキャビアを楽しむ社交界のパーティを主催しながらも、どちらかといえばそれらを控えめに執り行う姿勢は、豪華な貴金属時計だけを製造しつつ目立たないように超薄型に仕上げている点にも表れている。ポロは、それを完璧に体現したモデルなのである。

クォーツ時計にしてはふんだんにゴールドが使われている。右の広告は、ピアジェが紳士用と婦人用、2サイズの初代ポロをデザインした経緯を示している。

「ポロが登場する前は、人々はシャネルを身につけるようにピアジェを手に取っていました」とフォロ氏は語る。「ピアジェファミリーは、アイコンを作ることではなく、スタイルを作ることに重点を置いていたのです」。この戦略はヨーロッパ、特にイタリアではうまくいっていたが、ピアジェはアメリカでは比較的無名だった。アメリカの販売代理店はピアジェがアメリカで成功したければ、ペットネームが必要だと進言した。かくしてピアジェ ポロが誕生したのである。

ポロのリリース後、ピアジェに対する文化的認知度は高まり続けた。アンディ・ウォーホルやブルック・シールズ(Brooke Shields)がプライベートで身につけていたように、映画『カジノ(原題:Casino)』ではロバート・デニーロ(Robert DeNiro)の手首に完璧にキャスティングされていた。

60年代と70年代の気風を時計製造に取り入れたブランドはピアジェだけではない。カルティエとここ数年で人気が急上昇した同ブランドのクラッシュに加え、ロレックスもデイデイトやデイトジャストにストーンダイヤルを採用し、100種類以上のラインナップから選べるようにした。ヴァシュロン、オーデマ ピゲ、パテック フィリップなどはピアジェのストーンダイヤルに驚愕しつつも、すぐに追随して各々がコレクションに加えている。

ピアジェこそがその先駆者であり、他ブランドとは違ってより純粋に堂々と70年代らしさを貫いている。カルティエやロレックスのデザインに見られる、アール・デコやミッドセンチュリー調の重苦しさは見られない。

ピアジェが顧客のために製作した、特注のストーンダイヤルウォッチ。

最近、コレクターやディーラー、そしてピアジェ自身でさえも、この時代のピアジェに対する関心が再燃しているように思われる。ピアジェのストーンダイヤルや70年代スタイルに対するトレンド自体は、まったく新しいものではない。2017年に、ピアジェは超薄型モデルの誕生60周年を記念してストーンダイヤルのアルティプラノを限定発売している。

「家具、ファッション、ジュエリー、そして時計と、今まさに1970年代当時のトレンドに回帰しています」とフォロ氏は言う。「ピアジェはその時代に非常に輝いていたブランドです。例えばトレンドが30年代にあるのであれば私たちは苦戦を強いられるでしょうが、ピアジェのように70年代に成功したブランドは類を見ません」。ある意味、時計業界はほかの世界とそれほど違わない。最近のトレンドがあったとしても、ヴィンテージ ピアジェはまだ控えめな価格にとどまっていると言う人もいる。

メンデルウォッチ(Mendel Wathes)のディーラー、ハリス氏は次のように語る。「確かにオークションハウスでとんでもない値段がつくようになった個体もありますし、当社が出していたエントリークラスのものが倍の値段になったこともあります。しかし5000ドルから1万ドルの価格帯でも、本質的な価値や職人技、デザインの面で、より価値のある素晴らしい作品やクレイジーな作品を手に入れることができます」。確かにそうかもしれないが、ヴィンテージ ピアジェは数千ドルで珍しい品が手に入るところに旨みがあった。だが、最近ではより重要な投資対象になりつつある。ロレックスやカルティエ、さらにはジャガー・ルクルトのような、すでに知り尽くされた分野を探検した後に挑戦を許されるラスボスみたいなものと言えばいいだろうか。

カスタムオーダーによるストーンダイヤルコレクションの一部。

おそらくピアジェのトレンドは、ジェンタがデザインした70年代のスティール製スポーツウォッチへの関心から始まったのだろう。もちろんスティール素材の入手のしやすさや、スポーツへの関心、ジェンタデザインから派生したという意味を含めてだ。あの幾何学的なデザインは、人々に70年代の造形に関する扉を開いた。だがこれらの時計がすっかりなじみ深いものとなったあとには、少し違うものが求められるようになった(皮肉なことに、おそらくディーラーがこれらの時計を高値で仕入れることに疲弊し、それほど高価でない新たなトレンドを求めていたタイミングであったはずだ)。ヴィンテージ ピアジェは、スティール製スポーツウォッチとカルティエの中間に位置しており、ここ数年のふたつのトレンドの違いを見事に表現している。また、オリジナルの(スティール製)ロイヤル オークやノーチラスがラグジュアリーをうたう割にやや控えめであるのに対し、ピアジェは臆面なく1970年代ラグジュアリーの気風を感じさせている。そして正直に言おう。今日、鮮やかなストーンダイヤルや輝くゴールドのブレスレットは、その手のもの(貴金属、幾何学的なデザイン、鮮やかなストーンダイヤル、芝生の上でポロをしたり、アンディ・ウォーホルが見守るスタジオ54でぶらつくこと)に関心を寄せる人たちにとって、Instagram上では間違いなくポップに映るはずだ。

あるブランドや時代についてこれほどまでにコンセンサスが得られていると、私は本能的に懐疑的になってしまう。ヴィンテージ ピアジェが、ロレックスやオメガといった人気のある時計の下のケースに入れられ、二束三文で売られていたころのことは私でさえ覚えている。今でも見つけるのはそれほど難しくはない。今年初めに開催されたマイアミビーチのアンティークショーでは、ヴィンテージ ピアジェの鮮やかなストーンダイヤルやゴールドのブレスレットが散見された。間違いなく一部のディーラーはこれを商機と捉えただろう。

しかし何もおおげさではなく、この時代のピアジェの時計の多くは客観的に見て興味深い。これらのストーンダイヤルは、しばしば金属というよりはシルクのようにしなやかなブレスレットと組み合わされている。発売当初はかなり高価であり、ほかの時計メーカーが提供するものとはどこか違っていた。どの分野のコレクションにも言えることだが、ピアジェの世界に精通するには時間がかかる。とはいえ、ピアジェのヴィンテージウォッチには特別なものもある一方で、ピアジェはコレクターズアイテムとしてはあまり価値のない、エントリーレベルのものも数多く製造している。そして状態のよい特別なピアジェの時計を見つけるのはますます難しくなっている。

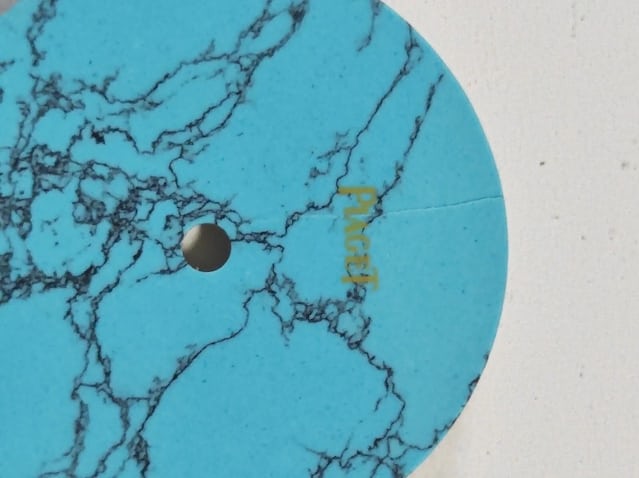

ヴィンテージ ターコイズダイヤルの “Piaget”表記を貫くひび割れ。この種のダイヤルは厚さが1mmにも満たないため、ひび割れや破損が多く、価値に大きく影響する。これはeBayにてわずか100ドルで掘り当てたものだ。

もしあなたがストーンダイヤルのピアジェを買おうと思っているなら、まずルーペを入手しよう。これらのダイヤルは非常に薄いためにひび割れているものが多く、それが見えにくいことがよくあるからだ。そして、肉眼でひび割れが見えたら見送るべきだろう。ピアジェのダイヤルが他ブランドのものよりもろいかどうかは意見が分かれるところだが、ピアジェのケース自体も(例えばロレックスのオイスターケースに比べて)とても薄いためにセッティングの方法が異なり、それゆえに割れやすいという意見もある。

メンデルウォッチのハリス氏は、「ブレスレットの多くはジュエラーによって延ばされ、長く加工されています」と言う。ピアジェは独自のパターンでブレスレットを作るので、後から手を加えたかどうかは大体わかると彼は説明している。また、一度カットされたブレスレットをきちんと長くすることは事実上不可能なこともあり、多くのブレスレットは短すぎる状態にある。しかも、これらの時計の多くはゴールドの含有量が大きいために、ディーラーはしばしば時計そのものよりも地金に価値があると考え(または知っていながら)、ただ溶かしてしまうこともあったという。その状況が変わったのは最近のことだ。

1985年製のピアジェ ポロ Ref.7131のジャンボスクエアケースは、2023年3月のサザビーズにて7620ユーロ(約110万円)で落札された。

一方、ヴィンテージのピアジェ ポロを“収集”することについて語るのは、少し奇妙な感じがする。バッグや洋服、そのほかのスタイルアイテムをコレクションする人は珍しくない。だが、“スタイル”を収集することができないとは言わないまでも、時計コレクターが考える一般的な“収集”の枠には当てはまらないだろう。とはいえ、これはピアジェ ポロの本質的な欠点というよりも、時計コレクター側の問題といえる。「ピアジェのスタイルは常に装飾的です」とフォロ氏が私に語ったように、このブランドは優れたデザインを至上命題としていたからだ。しかし、これらのヴィンテージ ピアジェをいくつか手に取ってみると、その品質とクラフトマンシップは確かであり、他社が同時期に製造していたどのモデルよりも高品質であることがわかる。

フォロ氏の解説によれば、ピアジェがしばしばチェーンやブレスレット、あるいはシルクの編み込みの経験を持つファッション界出身の職人を雇ったのは、同社の時計を作る工程にゴールドを編み込む技術を必要としたからだという。その結果として、ピアジェの時計のなかには手首の上にたちまち溶け込んでしまうような繊細な作品も見られる。確かに“エントリーレベル”のヴィンテージ ピアジェの多くは薄かったり壊れやすかったりと特別なものではない。だが、そのほかの多くは本当に素晴らしいものなのだ。

5月にサザビーズで落札された、イエローゴールドにターコイズをあしらったピアジェのカフ。内部にはピアジェの超薄型キャリバーである9Pが搭載されている。

ラグジュアリーとは、人目を引きながらもその場に溶け込むことだ。ピアジェは70年代にその条件を完璧に満たし、今この瞬間にもその試みを続けている。ここ数年で、私はピアジェの勢いがグッと増すのを見てきたような気がしている。そして数年前、ディーラーや時計コレクターがピアジェの時計の価値について何もない空間に向かって叫ぶように投稿していたことを思い出した。マイケル・B・ジョーダン(Michael B. Jordan)はヴィンテージのゴールド製ピアジェ ポロを着用し、ザ・ウィークエンド(the Weeknd)はレッドカーペットで宝石がセットされた(レディースの)ピアジェを身につけていた。ディーラーがこれらの時計を買い占めたことで、価格も上昇し始めた。70年代当時のピアジェはカスタマイズが可能だったために、現在ではどの時計もユニークな存在に感じられ、オークションハウスは出品されたピアジェのほとんどに “1点モノの可能性あり”と注釈をつけるようになった。

回転するダイヤモンドダイヤルを備えた、ヴィンテージ ピアジェのトリオ。

それでも、ダヴィデ・パルメジャーニ(Davide Parmegiani)氏やジョージ・ソムロ(George Somlo)氏のようなヨーロッパの大物ディーラーは、長年この時代のピアジェのファンでい続けている。何年も買い続けてきたものの、最近になって価格が急上昇しているのを目の当たりにし、最高に美しい作品の数々をオークションでピアジェ自身としばしば競り合うようになったと2017年ごろにソムロ氏は語っている。間違いなく、これらに見られる大胆なデザインは万人に向けられたものではない。だが、それがまた素晴らしい。

現代のピアジェもまた、その伝統を現代の製品にどのように取り入れるかに関心を寄せているようだ。ヴィンテージ ポロと現代のポロのコントラストは、ピアジェの苦境を物語っている。1988年にリシュモンが買収するまで、ピアジェはオリジナルのポロを製造していた。その後、2000年代初頭にピアジェが再びポロを発表するまでは休眠状態にあった。自動巻きムーブメントを採用して大型化した復刻モデルは(私の意見としては)不恰好であったが、オリジナルのポロとの緩やかなつながりが見られるものであった。

そして2016年、ピアジェは創業150周年を記念してポロSを発表した。スポーティな時計であることに変わりはないが、それ以上に初代ポロの高揚感とは似ても似つかないモデルである。“S”はスティールを意味し、バリエーションとしてラバーストラップも用意されている。正直に言えば、ヴィンテージ ポロというよりはパテック フィリップのアクアノートに似ている。

ヴィンテージ ピアジェの多彩なスタイルをもう少し見てみよう。courtesy of Mendel Watches

別に私は現代のポロSを非難しているのではない。ラバーストラップの時計としてはかなり優れており、アクアノートやほかの多くのラバーストラップやブレスレット一体型モデルに比肩している。商業的な成功をもたらしたことも否定しない。しかしパテックの代替品であることがピアジェのアイデンティティではないだろう。パテックや他社に先駆けてストーンダイヤルを作っていた、1970年代のピアジェの時計を本来の意味で興味深いものとしていたものは、ポロSにはない。またエレガンスと高揚感の完璧なバランスを持つものでも、ウォーホルがビョルン・ボルグ(Bjorn Borg)やジャッキー・ケネディ、イヴ・ピアジェが肩を並べることもあったニューヨークのスタジオ54で毎月開催されるピアジェ・ソサエティの集いを彷彿とさせるものでもない。

70年代のピアジェは、商業的な成功以上のものを目指し、他社もそれに追随した。ピアジェは偉大な芸術、デザイン、音楽、そしてスポーツの分野での成功を目指していたのだ。私はピアジェが自らの歴史のなかでこのことを認識し、より多くの現行コレクションにこの志を取り戻せることを切に願っている。

話題の記事

アジア発インディペンデントウォッチブランド最前線。香港、中国、ベトナムの注目作を追う

大谷翔平選手がグランドセイコーのグローバルアンバサダーに就任

ベルナルド・レデラー&ラウル・パジェス ― いま世界が最も注目する独立時計師