ADVERTISEMENT

「普通の人が使う一般的な時計ですよ」とトーマス・カナバン氏が教えてくれた。「確か10ドルくらいで買ったんじゃないかと思います。ウォルマートで買ったのかな? 覚えているのは、信頼できるものが必要だったから買ったということ。私は毎日グランド・セントラル駅まで往復していましたが、そこでひとつ学んだことがあるとすればすべては数秒の問題だということ。でも、この時計は? 特別なものではありませんよ、本当に」

しかし、もちろん、この時計には特別な部分があるのだ。そして、カナバン氏についても。

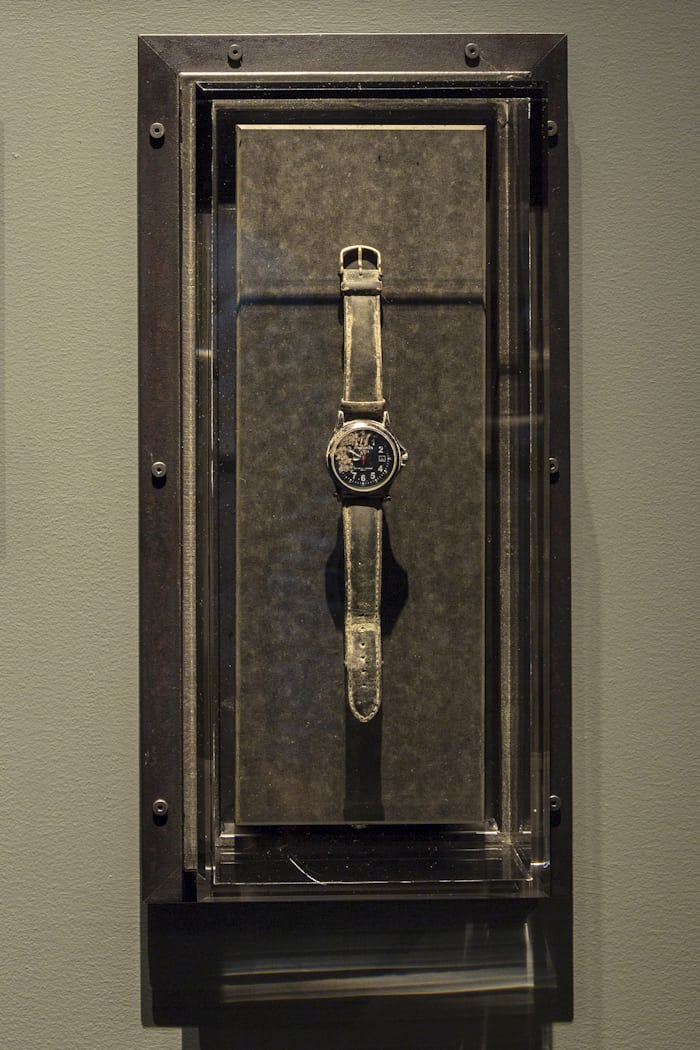

ロウアー・マンハッタンにある911メモリアルミュージアムの静かな一角、ニューヨーク検死官のくしゃくしゃになったドアのクルマの反対側に、ピンライトの下で小さな箱に収められた、M.Z.ベルガー社の商標である「ミラン」というブランドのクォーツ式のフィールドウォッチが置かれている。セイコー製のムーブメントを搭載し、太いアラビア数字、注射器のような白い時針と分針、黒のレザーストラップ、赤い細い秒針が付いた時計だ。灰とすすで覆われ、カナバン氏の乾いた血の跡で黒くなっているこの時計は、私たちをあの朝に結びつける。

2001年9月11日、その朝-ニューヨークの空は、どこまでも見渡せるような、ありえないほどの青さに包まれていた。あまりにも強烈で珍しい無限の視界を持つこの空には、特別な名前がついている。パイロットたちはこれを "シビア・クリア"(severe clear)と呼ぶ。

さて、9月の明るい朝に戻ろう。カナバン氏は早起きして、ハドソン川を2時間ほど遡ったところにある小さな町、フィッシュキルの自宅から朝6時36分発の列車に乗り込んだ。彼は、ニューヨークで育った42歳の屈強な男である。証券会社に勤め、家には2歳の息子と、娘を妊娠していることを知ったばかりの妻がいる。

時間は午前8時30分に進み、今、彼はノースタワーの47階、ファーストユニオン/ワコビア銀行の上司のオフィスで、これから始まる一日のこと、やるべきことを話していた。

そして、8時46分。彼の頭上にあたる50階でアメリカン航空11便がタワーに激突し、1万ガロンのジェット燃料が巨大な火の玉となって噴出した。

「ビルは......」とカナバンは立ち止まった。あの朝から20年経った今でも、下界にいた私たちの誰もが、あのときの状況を理解できるとは思えないという。

彼はこう続けた「ビルは左右に揺れていました。そして...元通りになったんです。でも、違いました。本当に。窓の外を見ると、紙や金属とガラスの破片が落ちてきていたのを覚えています」。

目で見ても、頭では理解できていなかった。なぜなら、頭のなかにその状況と比較できることがなかったからだ。だから心がいつもどおりに戻ろうとしてしまうのだ。慣れ親しんだ行動や作業、普通のことをしたいと思ってしまう。例えば、書類を片付けたり、机の上の整理整頓をしたりだ。

しかし、煙が出てきた。廊下には充満する煙があった。

カナバン氏は、20人ほどの仲間を集め、内部の階段に誘導し、火災に向かって登ってくる消防士たちを追い越しながら、下に向かって進み始めた。「私たちは、彼らを助けようと、彼らの装備を譲り受けようとしました。でも彼らは、『そのまま降りてください、そのまま降りるんです』と言い続けていました」。

吹き抜けの下に降り立ったカナバンは、自分がコンコース階にいることに気がついた。ショップやレストラン、地下鉄などが張り巡らされた世界貿易センタービルの地下ネットワークだ。混乱した地上から守られており、カナバン氏はここからの脱出方法を知っている。しかし、彼がコンコースに足を踏み入れようとした瞬間、誰かが呼ぶ声が聞こえた。思わずカナバン氏は引き返して、彼らを最後の階段まで案内した。

脱出を再開しようとした瞬間、音が彼を覆った。

午前9時59分。

「ゴロゴロ "という音が聞こえてきて、それがだんだん大きくなってきました。そして信じられないような熱気が私に向かってくるのを感じました。気がつくと、何かが私の頭を打ち付けました。すべてが暗転し、何も聞こえず、何も見えない。私は自分に向かって、『あぁ、私は死んだ』と言いました。『そんなに悪くなかったな』と思いました。でも、気がつくと口のなかに砂や砂利の味がするのです。そして、煙の匂いもする。そして『待てよ、俺は死んじゃいない』そう思ったのです」

コンクリート板が彼を殴ったものの、押しつぶされはしなかった。あと6インチ(15cm)違えば死んでいただろう。しかし、今、彼は心を奮い立たせ、石や鉄や瓦礫を押しのけていった。這い上がろうとすると、手が彼の足をつかんだのだ。

「置いていかないでください」という声がした。

カナバン氏が見ると警備員が彼を掴んでいたのだ。カナバン氏は「ここにいたら、火傷するか、窒息してしまうよ。私には娘がいるんだ。私は外に出ます。娘が生まれるのを見に行かなくちゃ。私はここでは死ねない」。

カナバン氏は掘り始めた。掘り続けて、もうどれくらい掘ったかはわからなかった。ここでは時間が止まっていたからだ。瓦礫、鉄筋、ガラス、体の一部をかき分けて、4階分の高さ、40フィート(約12m)東を掘り、光の穴に向かった。カナバン氏はその光にたどり着くと、うしろにいた警備員に向かって、自分は大きすぎて通り抜けられないと言った。そして、カナバン氏は警備員を穴に押し込み、男の靴のない足が見えなくなるのを見届けた。

カナバン氏は光の方を見て、手が現れるのを、手が掴まれるのを待つ。

しかしその手は現れない。すべてが沈黙していた。カナバン氏は穴から頭を出して、そして見た。警備員が瓦礫の山をよじ登っているのを。どんどん離れていく。閉じ込められた自分を残して。カナバン氏は警備員に叫んで、助けてくれるように言った。

「彼は私に手を振って、『来るんだ!』と言い、そして、彼はいなくなってしまいました。それから、彼を見ることはありませんでした」。カナバンは少し口をつぐんでこう続けた「誰も私を見ることはありませんでした」。

怒りに駆られたカナバン氏は、その穴を突き破った。気がつくと、そこは2つのタワーに挟まれた広場だった。

「私は空を見上げました。自分のいたビルは見えますが、他はすべて紙と灰色の煙の吹雪の世界でした」。

カナバンは、自分が引っ掻き出した瓦礫が、自分を殺して埋めようとした瓦礫が、サウスタワーの残骸のすべてであることに気づかなかった。

「そして、私の周りで物が落ちる音がし始めました。覚えているのは......足がぶつかりました。人々は...ノースタワーから飛び降り始めていたのです」

本能が、彼にここにはいられないと告げた。歩き続けなければならない。彼がわかっていたのは、家に帰りたいということだけ。どうにかして、どんな方法でもいいから。

しかし、その後、再び熱がやってきた。ゴロゴロとした音が再び聞こえてきたのだ。

午前10時28分。

ノースタワーが倒壊した。

彼は、扉のなかに隠れた。煙。埃。汚れ。灰色と黒と茶色以外は何もない。轟音が止むのを待ち、止むと再び北に向かって歩き始めた。北へ、グランド・セントラル駅へ向かって。北へ、ミッドタウンにある妻のオフィスへ。北へ、自分たちの家に向かって。

路上をさまよっているカナバン氏を警察官が目撃した。顔には血が流れ、服は破れ、靴は半分溶けていた。警官はカナバン氏を救急車に押し込み、ベス・イスラエル病院に運んだ。病院に着くと、医師や看護師が「彼は重体だ」と言っているのが聞こえ、カナバン氏は「誰が、誰が重体なんだ」としか思えなかった。

看護師たちは、彼の体から残った服を切り取り、頭の傷を縫い、医療用ホッチキスで留め、手から破片を取り出した。彼はテレビを見る。その顔には、彼にとって意味のないシーンが映し出されていた。

彼はスクリーンの映像を指差しながら、看護師に 「何が起こったんですか?」と尋ねた。

彼女は、「あなたはそこにいたんですよ」と言った。

「どこですか?」と聞く。

看護師は言葉を失った。彼女ができたことは、壁にボルトで固定されたスクリーンを指差すことだけだった。

カナバン氏は再び画面に目を向けた。

何度も、何度も、何度も、タワーが倒壊していく様子が映されていた。

彼は看護師たちに、「妻に電話しないと。彼女に会わないといけないんです」と伝えた。そして、オフィスにいる妻に電話をかけることができた。彼は妻と二人きりで電話をすることになり、再び彼のなかで何かが壊れた。チューブを引き抜き、酸素を抜いて、担架から降りる。廊下でゴミ箱からハンパなサイズのスクラブ(医療用白衣)を、寄付箱からシャツを見つけ、それを着て病院を出た。太陽の光が顔に当たるのを感じた。

グランド・セントラル駅の大時計の下、雲ひとつない広大な青空に浮かぶ星のアーチ型天井の下で。二人は一緒に5時2分発の列車に乗り込み、二方向に流れる古代から続く川、ハドソン川のほとりを曲がりくねって進んだ。列車が彼らを家まで運んだ。電車のなかには、彼が知っている人の顔、今の彼を見ている顔、頭に分厚い包帯を巻いた男の顔が混じっている。生存者たちだ。

あとになって、カナバン氏は自分の時計の針がおかしいことに気づいた。11便がタワーに突っ込んでから3分後の午前8時49分に止まっていたのだ。

その日の夜、帰宅した彼は、腕時計をオフィスのIDや財布と一緒に引き出しにしまった。あの日、彼が持っていたものを。

「"あの日 "から何ヵ月も何ヵ月も、ずっとそれらの何も見ていませんでしたよ。そして、ある日、その時計を手に取ったとき、2つのことに気がついんたんです。1つは、日付が11日で止まっていたこと。そして、その時計がまだ時を刻んでいることに気がついたんです」とカナバン氏は言う。「ただ...ちょっとだけ。どういうことかというと、赤い秒針が12時の位置に来ると、すぐに10時の位置に戻ってしまうのです。12時を過ぎることはありません。この小さなループに固定されていました。何度も何度も。10, 11, 12 ...前に進み、そして後ろに下がる。まるでループに閉じ込められているように。バッテリーが切れるまでそうしていました」

あの朝の記憶と同じように、カナバン氏は時計を箱に入れて目立たないようにしていた。9月11日からの数日間と数ヵ月間、彼は鬱と罪悪感の霧のなかで生活し、医師から処方された不安薬を服用していた。

「ある朝、目が覚めて、もういいやと思いました。もうあんな生活はしたくないと思ったのです。薬を全部トイレに流してペンシルバニアに行きました。私は歴史が好きなんですよ。ゲティスバーグという戦場に行き、そこで3日間過ごしました。私が思ったのは、アメリカのなかで多くのアメリカ人が死んだ場所はここだけだということでした。そして私は自分の悪魔、自分のなかにいるすべての悪魔に言ったのです。『ここだよ。他の魂たちと一緒にいるんだ』と言いました。そして、彼らをそこに置いてきました」。

数年後、ニュースを見てカナバン氏の話を知った911メモリアルミュージアムの学芸員が彼に連絡を取り、「あの日身につけていたものを持っていないか」と尋ねた。彼女は、彼が持っていたものを探していたのだ。あの日、生き残った人たちと一緒に生還したものを。

カナバン氏は箱を開けた。

いいじゃないか、と考えた。多分手放すときが来たのだ。

「最近は...」とカナバン氏は言った。「時計はしていません。もう時間を気にする必要がなくなったのです」。

マイケル・ヘイニーは、ベストセラーとなった回顧録「After Visiting Friends」の著者です。

Portraits by Jon Henry.

話題の記事

オーデマ ピゲがホワイトセラミック製のロイヤル オーク フライング トゥルビヨン オープンワークを製作し、幸運な数名はすでに手にしている

Business News リシュモンがボーム&メルシエを売却

In-Depth ウブロ ビッグ・バンの衝撃を軽視すべきではない